见义勇为是中华民族的传统美德,是时代精神的具体体现,更是榜样的力量。危急时刻挺身而出、舍己为人的见义勇为者们,彰显了时代精神和人性光辉,直抵文明的本源。

人性之光需要制度守护,浙江以法治为善行护航。2000年4月1日,《浙江省见义勇为人员奖励和保障条例》(以下简称《条例》)施行,浙江省见义勇为工作走上法治轨道。之后20余年里,浙江从不同层面相继出台《浙江省见义勇为人员奖励和保障工作若干规定》(以下简称《规定》)、《浙江省公安机关见义勇为行为确认工作实施办法(试行)》等诸多文件,从见义勇为行为的定义到认定标准,从确认到保障工作……浙江通过建章立制,一步一个脚印推动见义勇为相关工作规范有序发展,真正让见义勇为英雄“流血不流泪”,让见义勇为精神蔚然成风。

那么,关于见义勇为行为,你了解多少呢?

什么是见义勇为行为?

《条例》第二条明确指出,见义勇为行为是指公民在法定职责之外,为保护国家、集体利益和他人的人身、财产安全,不顾个人安危,同违法犯罪行为作斗争或者抢险救灾的行为。

可见,见义勇为行为有着严格的定义,不能把常说的做好事和见义勇为行为简单等同起来——

比如,当你走路时看到有人倒在地上,你把对方扶起来。这是做好事,但不是见义勇为行为,因为你在扶人时并未处在关乎“个人安危”的情境下,和《条例》定义的“不顾个人安危”不符合。

比如,省外某地一马术俱乐部有两匹骏马,在骑手的策骑下,下海救起一名被海浪卷走的男孩。这两匹马能申请确认见义勇为行为吗?当然不能!按照《条例》规定,见义勇为行为的主体是公民。

那么,“老外”见义勇为了,怎么办?答案是这并不在《条例》范畴内,但见义勇为基金会等社会组织会给予一定奖励,以弘扬见义勇为精神。如2011年,外国友人玛丽亚女士在杭州西湖勇救落水女子,杭州市见义勇为基金会为其颁发见义勇为荣誉证书和奖金。

还有,见义勇为行为所保护的必然是合法利益、财产。比如,有人冒充警察去抓赌博以侵占赌资,在此过程中赌博人员发现对方是冒充的,当即“英勇反抗”,将对方赶走。事后,其中一个赌博人员竟觉得自己保护了他人的财产安全,想申请确认见义勇为行为。这是见义勇为行为吗?肯定不是!《条例》中明确“保护国家、集体利益和他人的人身、财产安全”,这些利益和财产的首要前提毋庸置疑是合法的,而赌博行为本身就是违法行为。

当你见义勇为后,该怎么做?

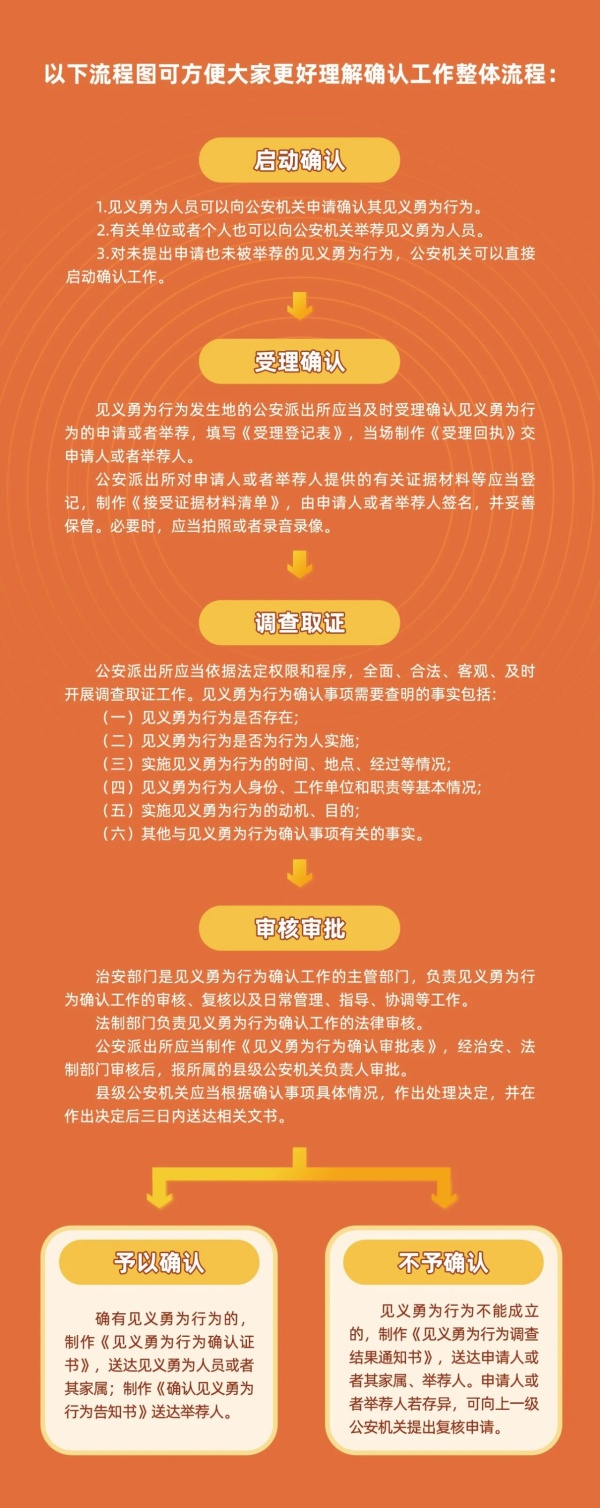

当见义勇为行为发生后,最先要做的就是向行为发生地的公安机关申请确认见义勇为行为。

根据《条例》和《规定》,见义勇为行为确认属于公安机关的法定职责,是基础环节。通过严格规范的确认程序,确保对见义勇为行为的认定准确、公正,为后续的奖励、保障提供依据。要注意,公安机关对见义勇为行为予以确认并发给《见义勇为行为确认证书》,其本质是作出行政认定,而不是奖励和表彰。根据《条例》规定,对见义勇为人员作出奖励的是县级以上人民政府,并且有相应严格规范的推荐申报程序和要求。应当予以见义勇为人员奖励的情形在《条例》《规定》中都有明确规定:(一)同违法犯罪行为作斗争,事迹突出的;(二)主动协助公安、司法机关追捕犯罪嫌疑人或者脱逃犯,事迹突出的;(三)在排除治安灾害事故中,事迹突出的;(四)在与突发性自然灾害作斗争中,事迹突出的;(五)其他在法定和约定职责外,为保护国家、集体利益和他人的人身、财产安全,不顾个人安危,同违法犯罪行为作斗争或者抢险救灾,事迹突出的。

为更好地保护见义勇为人员合法权益,浙江公安机关持续规范见义勇为行为确认工作。2022年9月1日,《浙江省公安机关见义勇为行为确认工作实施办法(试行)》施行,明晰确认程序,明确各环节责任主体和实施部门,并配套涵盖确认工作全过程的12套法律文书,为规范见义勇为行为确认工作提供了指导。

《办法》指出,治安部门是见义勇为行为确认工作的主管部门,负责见义勇为行为确认工作的审核、复核以及日常管理、指导、协调等工作;法制部门负责见义勇为行为确认工作的法律审核;公安派出所负责受理本辖区内发生的见义勇为行为确认工作的申请或者举荐、开展调查取证、提出确认意见等工作。

来源:长安评论微信公众号